可能者与流逝

说到可能世界,我想到的是把我们所经历的世界看成是一条无比粗大且绵延不绝的火腿,它在我所想的这一刻被切开,此时我获得一个世界切片:现在是二十一世纪,我正在写这篇文章,英国正在准备脱欧、窗外的甲虫在寻寻觅觅……我然后想象另外一张几乎完全与此相同的切片,唯独我没有正在写这篇文章(而是躺在了床上),然后还有无数其他的世界切片,它们都在某些细节上与我的第一张世界切片有所不同。如果刚才所想到的所有的切片都并列在一起,我就获得了以第一张切片为参照的所有可能世界的其中一个切片组成的一个离散的同样是无比粗大且绵延不绝的一条火腿,犹如坐标系中离散点组成的曲线,不过它在我的想象中是与我们所经历的世界的那条火腿相垂直的。我再想象把我所经历的这个世界尽可能地从过去一片片切到未来,然后再按照上述方式想象所有这些切片的平行切片。我于是最后有了这样一幅图景:绵延不绝的无数条并行的可能世界在虚空中延伸。使我感兴趣的是,在我此刻切下一次所有的可能世界所得到的所有世界切片中,是否我都在写文章;如果不是,在其他位置继续切割所有的可能世界,“我正在写这篇文章”这个事件是否在所有可能世界中都存在,把它们连在一起又构成了怎样的离散曲线。

古德曼在《制造世界的诸方式》(Ways of Worldmaking)中提出我们实际上有许多的世界的观点。有些不仔细的读者「可能」以为古德曼也在赶一个“可能世界”的哲学时髦。蒯因说这本书的价值就在于古德曼所说的许多世界并不是其他许多哲学家津津乐道的可能世界。如果对于古德曼的“我们实际上有许多世界,而这许多世界都是现实的”说法感到有些难以理解的话,不妨稍微回顾下他在《事实、虚构和预测》(Fact Fiction and Forecast)中对“可能者”(possibles)的讨论。在第二章第 4 节,他在某种现象论的层面而不是物质性的事物层面来展开这个问题。让我们选择一个确定的时刻 t,并把视野变窄,再确定一个处所 p,而且,在 t 时刻我们所看到的处所并不是 p,“p 和 t 都是实际发生的现象要素,但并不存在由 p 和 t 构成的这样的时地构体(place-time entity)”。在 t 时刻我们实际看到了一个 w 处的红色斑点,在 s 时刻我们实际看到了 p 处的绿色斑点。无论如何,t 时刻和 p 所处是分离的,但又都是实际发生的。我们当然明白,并不存在一个“在时刻 t 的处所 p”这样的时地,但我们可以有意义地谈论这样的可能者。

如此设想的时地构体与这样一个问题密切相关:我们为什么要谈论一个“p+t”构体呢?正如古德曼所指出的那样,“谈论‘虚构的’或‘可能的’‘时地 p+t’,不是在谈论一种新的非实际的构体,而是在谈论关于老的实际构体 p+t 的某种新的东西(即使用一个新的谓词)”,如果我们实际是在 t 时刻的 w 处看到红色斑点,而实际是在 s 时刻的 p 处看到绿色斑点,那么谈论“p+t 时地构体”,就等于说我们可能在 t 时刻的 p 处所看到绿色斑点。如果我们也恰好实际 t 时刻的 w 处看到绿色斑点,此时谈论“p+t 时地构体”就似乎更道理了,因为这有点类似于我们在某时刻实际看到金属条弯曲了,然后就说它是可弯曲的,后半句是样一个说法,“金属条在 x 时刻 y 处弯曲”(尽管从未实际有过金属在 x 时刻的 y 处弯曲的事实)。一旦我们这样谈论一种时地构体,就似乎是在谈论某种东西的性质,苹果可以在此时此地被切开,也可以在此时彼地被切开,也可以在彼时此地被切开。

无论如何,古德曼所谈论的可能者的组装部件是现实的材料。他在一段总结中这样说:

我在这里的主要目的是,建议即使关于可能者的话语也不必超越实际世界(the actual world)的边界。我们通常错把对实际世界的一种特殊的描述当成了实际世界。并且我们错把用其他术语表达的不过是同样真的描述当成了对可能世界的描述。我们开始把实际世界理解为诸多可能世界中的一员。我们需要重绘那幅图画。所有可能的世界位于那个实际的世界之中。(《事实,虚构和预测》中文版,第 74 页码)

我怀疑我们是否能够有其他方式思考可能世界,也就是不使用我们现实世界的片段来拼凑可能世界的样子。普通读者读到“可能世界”这个词组,只要稍加思考就觉得不难理解,而我要说他们的理解绝对就是古德曼式的。说在所有可能世界中都会有亚里士多德这个人存在,首先是因为在我们的世界中有过亚里士多德(我们后面还会回到这个问题上)。

向某个东西或者说对象投射一个谓词,我们就首先要解决对象的确定的问题。这里的确是关键。不过,在很大程度上可以说,确定某个对象,实际上也就同时确定了对它的述谓,就是说,知道是什么的同时就知道了怎么样。我们不妨先从对象的确定问题开始。说如果所有可能世界中都有亚里士多德,那么亚里士多德就是必然的。说所有可能世界中的 9 都是奇数,那么 9 是奇数就是必然的。我们这些谈论无不是以确定某个对象为前提的。这里就有另外一个问题,说在所有可能世界中都有 a 究竟是什么意思呢?有人建议,从一个世界到一个可能世界去识别一个对象,这类似于在我们的世界中从一个时刻到另一个时刻去识别一个对象。让我们仔细考虑这个建议。

休谟在《人性论》中细致探讨了同一性问题。他认为,对象的同一性是我们为了应对印象的连续性、类似性而创造出来:我们在一段持续的时间内一直知觉到类似印象(用事物语言说,例如我们一直盯着眼前的手机看着),或者是在间断的时间内知觉到类似的印象(用事物语言说,例如我们在睡前看到手机放在床头柜上,在醒来之后看到一模一样的手机在相同的位置上),我们就有这样一种倾向,认为在这些连续的印象背后有一种稳固存在的物体,是这个物体保证了印象的连续性和相似性。这样在休谟看来,同一性是心灵的安慰,物体这个安慰装置。

休谟似乎没有更进一步解释我们为什么要有这样一种倾向。我们知道休谟同样认为自我也是一串知觉束。当我们说,我们在连续的时间内知觉到类似的印象时,好像是说对于自我的知觉和对对象的知觉是可以分开的,这在休谟看来肯定是错误的。当我们站在一颗苹果前持续地看它时,不仅苹果的知觉一直在流动,我们自己也在流动,这两个知觉束如果不是说不可分离,也必须说是对称和同步的。认识到这一点,我们就很容易理解,为什么我们会认为连续的苹果印象背后有一个苹果物体,因为我们是自我身心一体的:通常情况下我们总是自然而然地觉得自我是同一的。如果站在苹果面前的我是同一的,自我知觉的连续是它的结果,那么我自然倾向于认为苹果印象的连续是同一的苹果物体的结果。这样,我们就有了两组对应关系:持续的自我知觉与持续的苹果印象、同一的自我与同一的苹果物体。

在休谟的论述中,物体观念几乎是最自然的同一性观念的根源。由于我们是身心同一的,我们总是倾向于认为那些对我们有持续的相似感官刺激的印象背后有一个物体。物体的换位、形态的连续、化学性质的持续是我们知觉到物体的自然而然的依据。

现在设想你正站在一条河边,忽然想到了赫拉克利特关于“人不能两次踏进同一条河流”的断言。如何理解这个断言呢?问题似乎首先取决于我们如何谈论这里的“河”。赫拉克利特觉得,因为河水是流动的,所以河就是变动的,因而河的同一性就似乎成问题。想象一下,如果有人告诉赫拉克利特,“你不可能两次拥抱同一个我(因为我的细胞无时无刻不在代谢中)”,他应该也会同意。据说赫拉克利特的弟子甚至说,“人一次也不能踏进同一条河”,我猜测,他是不是说,在我们踏进河流的那一瞬间,水已经流动了,因而这条河已经改变了。问题仍然首先取决于我们如何谈论这里的“河”以及所谓的“一次”。

站在河边与站在一棵树跟前确实有不同的知觉。前一种情况下我们怀疑河流的同一性,在后一种情况下我们丝毫不觉得可疑。但这两种情况有什么实质不同吗?如果想到我们没有直接看到的树皮里面的细胞分裂和光合作用,是不是也要怀疑眼前的树的同一性了吗?我们所知觉到的树的印象实际与所知觉到河流的印象一样是在变化的了。不过这小小的困难不足以让普通人丝毫怀疑眼前是同一条河,因为除了变动的水,我们还有固定的河岸。我们所以认为那是同一条河是因为固定的河岸,正如同我们所以觉得那是同一棵树是因为固定的树皮。

休谟的哲学在这里并不失其效力,不能狭隘地理解他所说的“印象的持续”,我们可以在任何谈论同一性的场合在任何不同的层次上继续坚持“印象的持续”的标准,因为如果有人怀疑河岸其实也是不固定的,那我们就去更自细地观察河岸,如果有人怀疑原子其实也不是固定的,那我们就深入到它的内部,也许到后面在某种程度上我们获得的已经不能说是印象了,而是其他已经确定的诸印象的关系所建立的模型中使之必须要有的东西,但即使在这样一个层面上(即纯粹的数学模型的层面上),印象也是最为基础的依据。

对河的同一性产生问题使我们找到了进入可能世界的灵感。设想我们在 t 时刻确定了一段河流的时空切片。我们可以把这个时空切片看成是 t 时刻的河段 h(它的“厚度”似乎取决于 t 是什么时间单位以及水流速度),这河段包含着确定的水分子及其排列。这样我们似乎确定了某个对象,即河段 h。我们想知道,在 w 时刻,河段 h 到了哪个地方了;或者当河段 h 到了 p 这个地方是在什么时刻。如果我们关心这个 h 这个东西,那我们就一直在河流的流逝中寻找 h,并通过“时刻 x+地点 y”的方式来描述它。

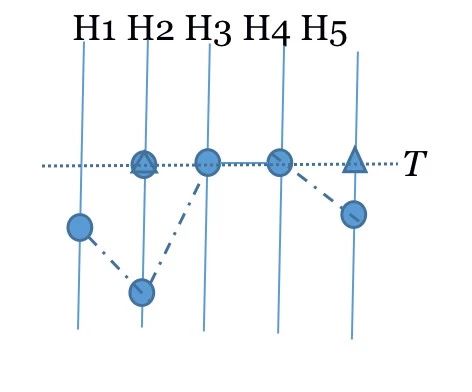

我们如果把在不同可能世界中识别某个对象的问题看成是在我们的实际世界中的不同时刻寻找某个对象,我们能够研究,h 在所有可能的河**流**中是否都存在的问题。这条实际的河流在此时被当成对持续消逝的时间的隐喻,河段 h 是这时间中持续存在的某个对象。既然我们是要在不同可能世界中识别某个对象,根据上面的建议,我们现在就要探究在不同的可能河流中识别河段 h 是怎么一回事。下图是我们在许多可能河流中寻找河段 h 的示意,其中 H1、H2、H3、H4、H5 表示可能的河流,在这里,我们可以假定作为研究者的我们的身心是超越于这些可能河流的,而且站在固定的地点。

上图中的实心圆就是我们要识别的河段 h,T 时刻是以实际河流的任意时刻为参照的,或者认为一个超越所有可能河流的绝对时间。我们发现:(1)在时刻 T,不是所有的可能河流中都能找到河段 h;(2)在不尽相同的时刻,确实可以在所有可能河流中找到河段 h。如果是这样的情况,我们想知道,河段 h 是不是在所有可能河流中必然存在呢?

为了回答这个问题,让我们继续利用这个图来研究一下在可能世界中对其他对象的识别。考虑一下你口袋里在其他场合是空的而在此刻是一部手机的事件,再考虑下在一年之后那部手机躺在苹果公司以旧换新仓库中的事件。如果我们把这两个场合的事件都看作是在时间中延伸的物理对象的瞬息片段,那么我们可以说,如果你的那部手机是一个对象,那刚才所说的那两个瞬息片段就是那个对象的两个瞬息片段。如果是把这看成是在不同可能世界中识别你的那部手机的问题的话,那么这就相当于你在识别上图的 H2 中的那个实心圆,以及 H3 中的实心圆。这样,你可以说在两个可能世界中,你都能找到你的那部手机。现在接着考虑,如果我们所要识别的是那样一个对象,即在 H2 和 H3 的同一时刻 T 在我们的口袋里的东西,那么 H2 中的那个实心圆-实心三角形(只需要将它区别于实心圆就行)和 H3 中的那个实心圆就是这个对象的两个瞬息片段。我们假设那个实心圆-实心三角形是一部 iPad,那个实心圆是一部手机。在这种情形下你也许可以说,在两个可能世界中,你的口袋里的对象是部电子产品。

你也许会抗议说,为什么我们要把明明不是同一对象的瞬息片段看成是同一对象的;你觉得第一种寻找同一对象的方式才是正确的方式。但请想一下,说我们从这一时刻到另一时刻中去识别一个对象,但在有关“什么对象”的指令到来之前,我们能去寻找什么?我们总是先确定了某个对象,然后在不同时刻去寻找它,而不是因为我们在不同时刻寻找到了某个对象后就说那个**对象必然**存在着。休谟说我们总是因为知觉到持续的印象才感到其背后有同一的物体存在的,他说的一点也没错,因为我们对物体的同一性标准就是这样的,而在我们这个例子中,手机和 iPad 都物体,所以第二种寻找对象的方式会显得奇怪。一点也不奇怪,我们一直自然而然地使用物体的同一性标准,而如果有人以第二种方式来寻找对象,就会感到困扰,这不过证明了我们确定对象所依据的是这样一个标准,尽管它非常自然。如果说所有可能世界中都有手机(只不过它在不同可能世界的不同时刻),因而说你的那部手机是必然存在的吗?你当然既可以那么说,也可以不那么说,一切都取决于你是否已经确定了对象。

由于人具有顽强的身心一体性,他也就自然地使用物体的同一性标准,用其他的同一性标准来确定对象对于他来说就会有麻烦。如果我们是把在实际世界中的不同时刻中识别对象看成是在不同可能世界中识别对象,因而我们是把在实际世界中的不同时刻看成是时空的聚集,那我们得把它们看作本来是散乱无章、各种各样的物理对象构成的。“正如在任何两个瞬间对象在不同时刻作为时间切片不是仅仅被一个在时间上延伸的对象所享有,而是被无数的在时间中延伸的对象所享有一样,任何两个物理对象在不同的世界里作为实现物也不是仅仅被一个尘世对象所享有,而是被无数的尘世对象所享有。”(《理论与事物》第 117 页)说此刻的瞬息对象是任何对象的瞬息瞬息对象都是允许的,在对不同世界中的对象的量化中我们是完全自由的。

这里所说的物理对象不同于物体,不是所有的物理对象都可以被看作是我们所说的物体,但所有的物体都是物理对象。我们因为一大块物理对象的某个或某些局部的突出特征而将其作为物体识别出来,就如我们把太平洋的中的一个小岛识别中出来,但当我们说有两个对象(太平洋和小岛)时,我们得明白自己究竟是什么意思。我们可以把全世界的水看成是一个单一的物理对象,尽管它们看起来是分散的,而把眼前所喝的任何一杯水看成是这个巨大无比对象的一部分。分散不是障碍,因为我们会把散落在屋子中的扑克牌看成是一副牌的存在状态,我们也可以把全世界的红色看成是一个对象,而我们所看到的任何红色的区域或斑点都不过犹如我们在大象的肚子上看到的任何一块皮肤。我们不把中间是黄色凸起周边是白色延伸的煎蛋看成是不同物体,但却把中间有小岛的太平洋看成与小岛不同的对象,这一切都取决于我们是以什么标准来个体化的。

当我们在所有可能世界组成的绵延不绝的线条上切下一刀,在第一个世界切片中被我们识别为苍蝇的东西,它是某个对象的瞬息片段,而在另一个可能世界切片中同样发现的苍蝇的东西,它可能是另一个对象的瞬息片段。当我们在我们的实际世界之线上的某一处识别了某个对象,然后想象无数个可能世界之线汹涌而来交于这一点,从而我们可以说所有可能世界都这样一个瞬息对象,但我们不能说,对于所有可能世界来说,它是同一个对象的瞬息对象。

所以,在我们以一定的个体化原则来鉴别何物存在之前,谈论任何对象在可能世界中的必然性都是空洞的。我们应该记取,确定某个对象实际上同时确定了对它的述谓,无论是在我们的实际世界还是在任何可能世界。“在我们自己的世界中,在不同的时刻对一个物理对象的识别仅仅相对于那个特定的谓词的个体化原则而言才是有意义”,尽管通常这个个体化原则是物体的个体化原则。

如果人们对一些可能世界中的对象进行量化,人们所需要的是一些与人们在那一些语句中使用的谓词相关的跨世界识别。在典型情况下,这些谓词又将是“物体”一词的部属。在这样的范围内,如果我们能够以某种方式把我们的物体个体化或整合化原则加以延伸,以便不仅在不同的时刻识别物体,向我们如此适当地做的那样,而且在不同的世界中识别物体,那么我们就对这些谓词加以调节。不过,我们在不同时刻对物体的识别取决于换位、变形和化学反应的连续性。不能把这些想法扩大到许多世界,因为你可以通过某些相关连接的可能世界系列,通过一些方便的阶段把任何东西改变为任何东西。重大的区别在于,我们的真实世界的那一系列瞬息万变的交叉部分是被一视同仁地强加于我们的,而从一个可能世界到另一个可能世界的那种连续的渐进变化所采用的途径和方式,对于思考来说却是自由的。(《理论与事物》第 117 ~ 118 页)

没有必要在可能世界的设想中过于拘束,除非我们已经设定了一个跨世界的识别标准。正如我们在上面那个图里所发现的,如果我们要识别的个体是河段 h,那我们就总能循着一条路线在所有可能的河流中找到它,并由此说河段 h 在所有可能河流中都是必然的。

2019/9/16 江湾