语言之“中”

我们曾讨论过语言之“前”的问题,也就是外显言语行为的原因或来源的问题。这里是当代哲学家们分歧最深的地方之一。指出内在片断(inner episode)或内在言说(inner speech)是外显言语行为(overt verbal behavior)的原因或来源的人必须要说明,拿掉外显言语行为之后,内在片断或内在言说到底“说”了什么。在日常中,就坦诚的陈述情形而言[1] ,一个人如果声称自己的外显言语行为并没有准确表达自己的内在思想,但当我们问他,“准确地说,你的内在思想到底是什么”,他又回答不上来时,有必要对此做详细的分析,因为这至少涉及两个问题:(1)未必,一个人真的有比坦诚的外显言语行为所表达的思想更清晰的思想;(2)肯定,一个人不能真的拥有只有他自己才能理解而无法用语言表达的私人片断;言语行为,包括其用以指称的概念是主体间的。对于这两个问题,我们在这里都不能详细讨论,可参见塞拉斯《经验主义和心灵哲学》和维特根斯坦《哲学研究》。

在考虑上述问题时,我们试图在某种自然主义立场上获得某些实质性观点。所以关于这个问题的第二个需要强调的重要侧面是,将语言置于自然秩序中,承认语言也是有经验特性的自然对象(可以用一个稍微有所区别的术语,自然-语言对象)。怎么处理语言存在论身份对我们来说事关重大。因为,承认语言的对语言外的表示也不过是两方面的自然对象之间相联系的事情,那么我们得抵制流俗的见解的诱惑,它不假思索地相信,在

(语言的)a 表示(非语言的) b

的事情之中,有什么非对象的意义(在语言和对象之外的那种东西)[2] 来保证,它们之间归根结底相关系。承认语言也是自然对象的第一个自然而然的后果就是抑制这一诱惑,打破从前未经审查的错觉。那些坚持在这个事情之中有别的什么保证它们的联系的哲学家至少都努力证明为什么他们会提议各自那些东西。早期的贝克莱、洛克、休谟更多地是继承中世纪经验哲学的主题,困惑于殊相是如何确定的,一旦确定,问题在于,在它们之外的共相是如何建立的。罗素在数理逻辑的研究中(以及后来人的数理逻辑、数论、集合论)一再讨论的元素和集合的存在论问题,是殊相和共相问题的的现代形式。罗素悖论的发现立刻使弗雷格发现他的那些数学努力归根结底失败了,但却尝试将这些成果应用到一般的哲学和逻辑学上,他创立的意指理论主张,概念(或原子命题)的谓词字母指称非对象。维特根斯坦则提出,正是语言对象的事实与非语言对象的事实才使得它们相关系,但是实存的只有这些事实,至于这两个事实之间为什么会发生关系,那是约定的。我理解,这等于是说,当把两块石头放在一起,说一块石头出现的方式表示另一块石头出现的方式,这完全是个约定。

塞拉斯对维特根斯坦的这个观点总结说:

维特根斯坦一直将描画(picturing)刻画为在被考虑为事实的陈述与另一个他称为世界事实之间的关系。大致地讲,他一直将描画设想为在(一方面)关于语言表达式的事实和(另一方面)关于非语言对象的事实之间的关系。(《自然主义和存在论》第五章第 82 段)

紧接着评论:

如果我们把关于非语言对象的事实称作非语言事实,那么我们由此忍不住认为,关于非语言对象的事实是奇特种类的非语言实体:非语言的伪实体。我们看到,在关于非语言实体的事实意义上的“非语言事实”在另一意义上本身是语言实体。它们和非语言秩序的接触是做了什么或要做什么,而非关系。即从“that- p is true”推论出“ p ”。而且,只要描画被理解为在关于语言对象的事实和关于非语言对象的事实之间的关系,就没有什么可说的了。(第 83 段)

是否准确理解这两段总结和评论,直接影响到我们是否准确把握维特根斯坦洞见和塞拉斯批评维特根斯坦的理论动机。维特根斯坦有这样一幅图式

他这样做就把“意指”(meaning 或“意义”)那种语言和非语言之外的东西甩开了,但依据塞拉斯,他又遭到一些困难。关键的困难在于,“描画”的存在论身份是什么?不能只是说,当陈述事实与世界事实以约定的方式出现,前者就描画了后者。83 段划线部分的评论尤为重要。为了弄清楚塞拉斯的评论,需要把维特根斯坦的图式的细节更丰富一些。

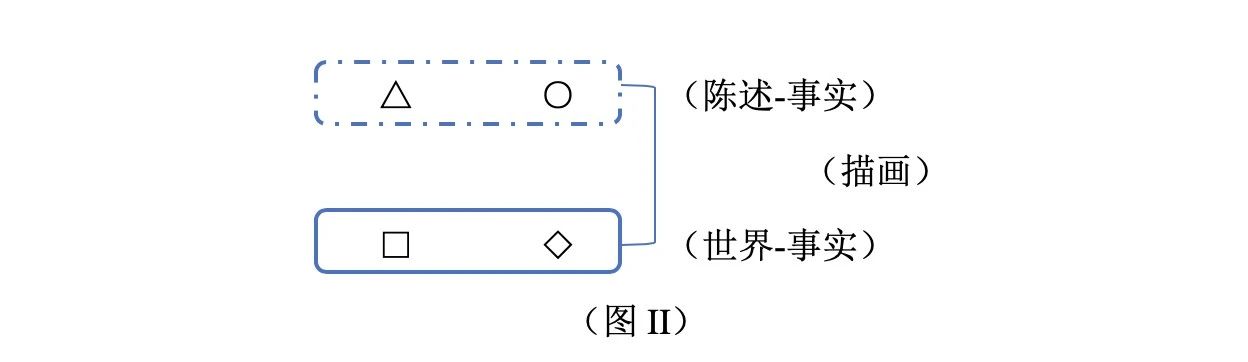

这里,陈述事实内部的语言对象(实体)是 △ 和 ○,世界事实内部的自然对象(实体)是 □ 和 ◇。维特根斯坦想整体地处理这两组对象,并且认为,如果两方面不是分别以某一事实存在,就不能相关系。塞拉斯的诘难是,世界-事实(以实框表示)要是实存的,那它是不是被语言对象描画?鉴于维特根斯坦认为它是非语言事实,它不可被语言对象所直接描画;但如果世界事实不被语言对象所直接描画,它是怎么存在的?只要在一个陈述中提到它,就立刻将它个体化,变成语言对象所直接描画的。无论是塞拉斯还是维特根斯坦,都难以认可不被语言对象所描画的对象会有一个名称这样的事情。

在后面,塞拉斯进一步评论说:

如果复杂对象(complex objects)是事实(facts),那么只有简单非语言对象可以被描画,这会导致常见的(必定有且语言要描画世界就得考虑到的)关于绝对简单的二律背反,但是当追问语言的使用者举出一个例子时,没有一个例子会被举出来。……(87 段) ……就算有复杂自然-语言对象进行描画,它们描画什么,它们怎么描画?(88 段)

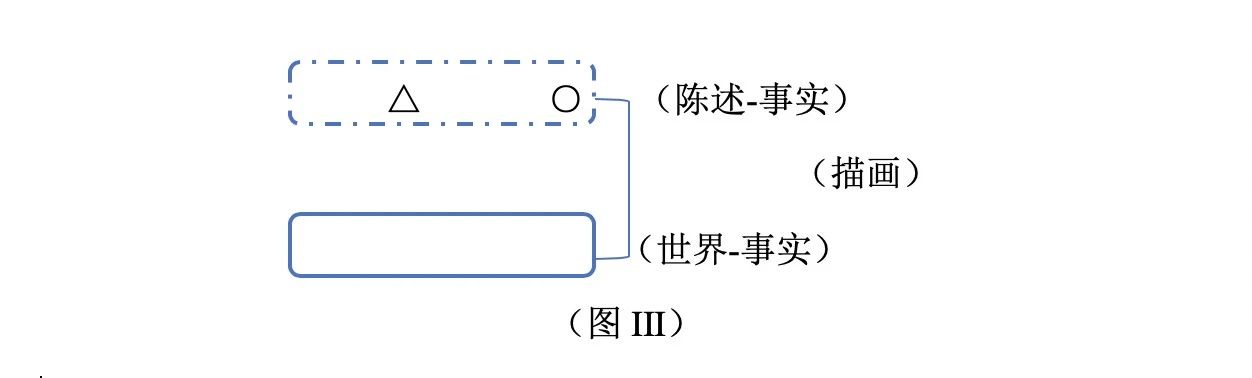

这就是说,只有 □ 或 ◇ 这些简单非语言对象可以被描画,这样暂且将它们被描画的事情搁置一旁,来讨论被掏空的实框被什么描画的问题时,就会发现,“它”要么退回一个简单非语言对象,要么就干脆对下面的问题不置可否:“就算有复杂自然语言对象进行描画,它们描画什么,它们怎么描画?”因为,既然不允许自然-语言对象直接描画“它”而只能描画“它”“内部的”简单非语言对象,就根本不知道怎么办了。这种情况会在如下图式中得到展示:

问题就是,陈述-事实(虚框表示)怎么描画世界事实(实框表示)?在此,有人会说,正如虚框被考虑为事实,实框也被考虑为事实,而正是由于有实框被考虑到了,所以才有了非语言对象被挑选出来。这一说法会误导人,因为:(1)维特根斯坦不会诉诸这个图式之外的实存来说明这里发生的事情,具体来说,维特根斯坦不欢迎作为语言对象的原因或来源的意向性,相反,他正是想通过给事实以存在论地位来避免诉诸非对象的意向性。(2)根据对维特根斯坦众所周知的自然主义解读,这里所谓的陈述-事实和世界-事实的区分不是形而上学的的区别,而是方法论的区别,记住,无论是语言对象还是非语言对象,都是对象。在最简单的情形中,例如在

△ ○

图式中,问题会是,△ 和 ○ 这两个对象怎么就表示和被表示了,根本上说,它们怎么就相关系?这是维特根斯坦想要解决的问题。在这最简单的情形中,让我们假定 △ 是语言对象“a”,○ 是非语言对象 b(未避免混淆,您此时得在脑袋中想象例如一块石头的画面,因为这里出现的全都是语言对象),那么当说

a is true of b

时,我们就是说,语言对象“a”接触(connect)了非语言对象 b。若 b 是一块石头,怎么保证这个陈述是足够清晰的呢?采用实指的方式,比如拿起石头告诉我,b 就是石头,“a”是“石头”?没有发现已经同时暗自言说了许多其他语言对象才能完成这个实指动作吗?比如,“我手里握着石头的样子不是我的手的样子;通过区分颜色的边界来区分物体的广延的界限;现在此刻的手里的石头与刚才在地上的石头是同一的;我们刚才谈到了石头那个对象;……”实指定义是必须在一个背景中得到完成,如果认识不到这一点,我们就不必在这里多费口舌,因为陈述“ a is true of b ”所做的事情最多是说

a=b

所有的问题都会聚焦在这里,但除了证明

a=a

还算可以想象,对“a=b”的证明可以说难于上青天。这个难题,如果要领略下,不妨来到数学中对

1+1=2

的证明,这一定会让人大开眼界[3]。

这段插曲表明,只有真正解决了原子对象或原子事实的同一性或伴随性关系问题,才能谈论实指定义,然后才会进入到对世界的复杂陈述当中。我希望我们一开始的努力并没有白费,那就是把“(语言的)表示(非语言的)”事情放在自然秩序当中,并看作是“(自然-语言对象)表示(自然对象)”的事情。我们会看到,在这里,我们正遭遇语言的和非语言的形而上学界限的难题,意识到这是个困难就好,如果没有意识到这是个困难,而是把语言对象视为非对象的“意指”(meaning)的载体,那就远离了我们的哲学事业(当然,自然主义的哲学事业),关于这一点,本文一开始和《语言之“前”》都说的很清楚了。

回到塞拉斯的处理,他说:

要是我们将“描画”理解为在语言与非语言的对象之间的关系,而不是将其理解为在事实之间的关系呢?就是这个表述带来一种放松的感觉,因为,在日常生活中,我们说物或人的图画,而非事实的图画。大致地讲,一个对象或一组对象是另一对象或另一组对象的图画。但因为对象只能靠关于它们之间的事实(即只能靠具有性质和处于关系中)来描画对象,所以这样坚持似乎是吹毛求疵:处于中描画关系的是对象,不是事实。不过这不是吹毛求疵,而是问题的核心。(第 84 段)

塞拉斯想拿掉事实的存在论资格,而把所有的资格只留给对象。不过,这样一来,塞拉斯自己得解释事实的存在论身份,他说:

在复杂对象与事实之间显然有某个联系。比如,如果 C 由 O1和 O2处于某一关系组成,那么,若 O1和 O2不这样相关系,“C”就不会指称什么。不过,即使我们通过指定事实 O1RO2涉及指称表达式的真正意义,来尽量紧密地理解“C”与 O1和 O2以某个方式相关系的事实之间的关系,说复杂(complex)C 是事实 O1RO2仍旧没有逻辑意义。我们至多有资格说,含有指称表达式“C”的陈述原则上可以分析为关于 O1和 O2的陈述,其中就有陈述“O1RO2”。不过,在这展开中出现的是陈述“O1RO2”,不是事实表达式“that O1RO2”。因为,有两个意义可以说一个陈述“关于一个事实”(about a fact),一定不能混淆:(a)这个陈述含有一个表达真命题的陈述。在这个意义上,一个真陈述的任何真值函项都“关于一个事实”。(b)它含有一个事实表达式,即一个事实的名称,而非一个陈述。比如,“That Chicago is large is the case”含有事实表达式“that Chicago is large”,而且在给其一个元语言特征的全新意义上“关于一个事实”。(85 段)

为什么塞拉斯只承认陈述-事实而不承认自然事实(如果可以这么说)呢?读者大概可以再次回到“a is true of b”的问题上去,这个谈论“a=b”的问题,正如上面提到的实指定义的困难所表明的,这里根本就没有真正有过语词和对象 connect 的事情。对于维特根斯坦来说,由于“a”和“b”都是自然对象,只不过“a”被约定为语言对象,而“b”被约定为非语言的对象。在图式

△ ○

中,△ 和 ○ 在存在论地位上是平等的。我们可能会期待,如果真有殊相,并且现在有殊型与之接触了,并且假定 ○ 就是殊相,△ 就是殊型。但是,你能够找到任何不置身于一个巨大的殊型网络内的殊型所接触的殊相吗?如果 △ 没有那个网络,那么怎么会如其所是地接触了殊相 ○?我们正站在问题的刀尖上,我们发现在这里,所出现的实际只是殊型,殊相仅仅是无限逃遁的背影。对于

a is true of b

我们了解 b 作为假定的殊相并非真正的殊相,是由置身于语言殊型网络的 a 捕捉的殊型(参见《是与应当是》);于是我们自然会想,在逻辑上,在殊型“a”和“b”之间有个它们共同表示的殊型 C,使得“a is true of b”有意义。但是 C 呢?谁来接触它?塞拉斯说,在逻辑上,必须有一个在首要(primary)意义上使用的“is true of”,以制止这一无限后退(这对实践绝对必要),并且承认在任何暂停之处,说“a is true of b”都绝对是在日常意义上说对于 b 是真的;但同时在科学和哲学意义上,都绝对并没有那样的真。

真就是两个对象之间的关系,当置身于殊型网络之中的 △实际与假定的对象 ○ 接触,○ 就是真的,但 ○ 之真由 △ 背后的殊型网络内部的实事关系来保证。真发生在把两个对象摆在一起时,或者说在一个殊型和假定的殊相之间,但是它并不实存;但是,任何有关殊型和假定的殊相的陈述,都可以说关于真。一个真陈述的典型形式是 T 语句:

“雪是白的”,当且仅当雪是白的。

真在哪里呢?在殊型“雪是白的”(△)和假定的殊相雪是白的(○)之间。其中“雪是白的”(△)是元语言,给当前的对象分配一个语言对象的角色,雪是白的(○)是对象语言,给当前的对象分配一个非语言对象的角色。对象语言和元语言层面上的诸对象区别不是形而上学的,而是谓述的(或者说方法论的)。

我们现在直面所谓语言“后”的问题核心了:世界和语言不是显然可以区分的吗?世界是那样,比如我的手是这样,而“手”是那样;我走的路是这样,“路”是那样,对不对?

对!我说过,在日常意义上绝对如此,但在哲学和科学上不是如此。我们还是先把这个问题聚焦在语言之“中”。△ 之所以捕捉到如其所是的 ○,乃是由于它置身于其中的那张网(这张网是不是单纯的书写文字?绝对不是,它包括进入语言转场、语言内转场和离开语言转场的言语行为——根本上,自然的行为,其中有物也有词),在这个意义上,○ 之被捕捉是规范的事情,所以它根本上“应当是”而一旦它被实际捕捉,○ 就如其所是,因而“是”。

我们当前看到的世界是被整理的,在任何特定的时刻和地点,所有的世界层面的东西都如其所是,就像在日常意义上,它是真的;但就它如何如其所是这一点,不是说它不是真的,而是没有真。

维特根斯坦的根本洞见是,一个陈述的出现要被理解为被指称的对象的名称以某一方式出现。这里,一项重大的成就是表明,n 元指称表达式配置表示 n 元事态。但是,这个论点却无助于说明这个关键的问题,对于这个具体的 n 元表达式配置,有什么使这个配置言说“被指称项以那个具体的 n 元方式相关系呢”?

这个问题原原本本地回到对如下图式的哲学处理当中:

△ □ ○ ◇

在这里,二元表达式配置(△ □)表示二元事态(○ ◇)。塞拉斯想说,这里没有事实,尽管有关于事实的陈述,因为当说(△ □)描画(○ ◇)时,它必然是由于(△ □)所在的网络,凭借这个网络,(△ □)跳跃到了(○ ◇),而且一旦实际完成,(○ ◇)被会被捕捉到,当然,(△ □)本身也经过这样的捕捉。真就在这个捕捉动作中,具体说它是个言语行为,换言之,它是个陈述。

不是,真正的对象或事实如其所是的放置于宇宙之中,等待被描画或捕捉;而是,一个巨大的、逐渐展开的的矩阵在宇宙中游荡,内部不断变动、与此同时其边缘不断吸收和抛弃材料。对象是沙滩上的孩子,真在由整个海洋推动浪打到他身上的动作之中。

塞拉斯比维特根斯坦有更强的整体论确信,但是不要过分夸大他们之间的差别。那个游荡的矩阵同样在维特特根斯坦的世界图画中,与塞拉斯唯一不同的是,原子节点是事实而不是对象。

2020/3/15 南坪

[1] 要知道我们一直在探讨的都是坦诚的外显言语行为——它是分析一切言语行为的基础——不直接涉及文学或欺诈等情形,而更多直接涉及科学家或普通人在报告自己的思想时的情形。

[2] 这所谓在语言和对象之外的东西,一旦拿掉对这种东西的幻想,还有什么科学或者哲学上的确定性可言?!我们一贯假设这种东西,用来作为语言表示活动的准确性的保证,讽刺的是,从未准确地说明过它。

[3] 非形式主义者的数学家需要寻找“1+1”和“2”之外的共同意指(至少有这个方向),而这当然会关联到整个数学语言的网络,涉及各种数学实体的意义问题,而且对于“=”在数学语言中的逻辑性质会提出非常麻烦的问题;形式主义者的数学家除了要对付非形式主义者的责难,还要证明,在一个形式化的构成系统内,为什么要“1+1=2”?