正义理论与正义感

目录

前言

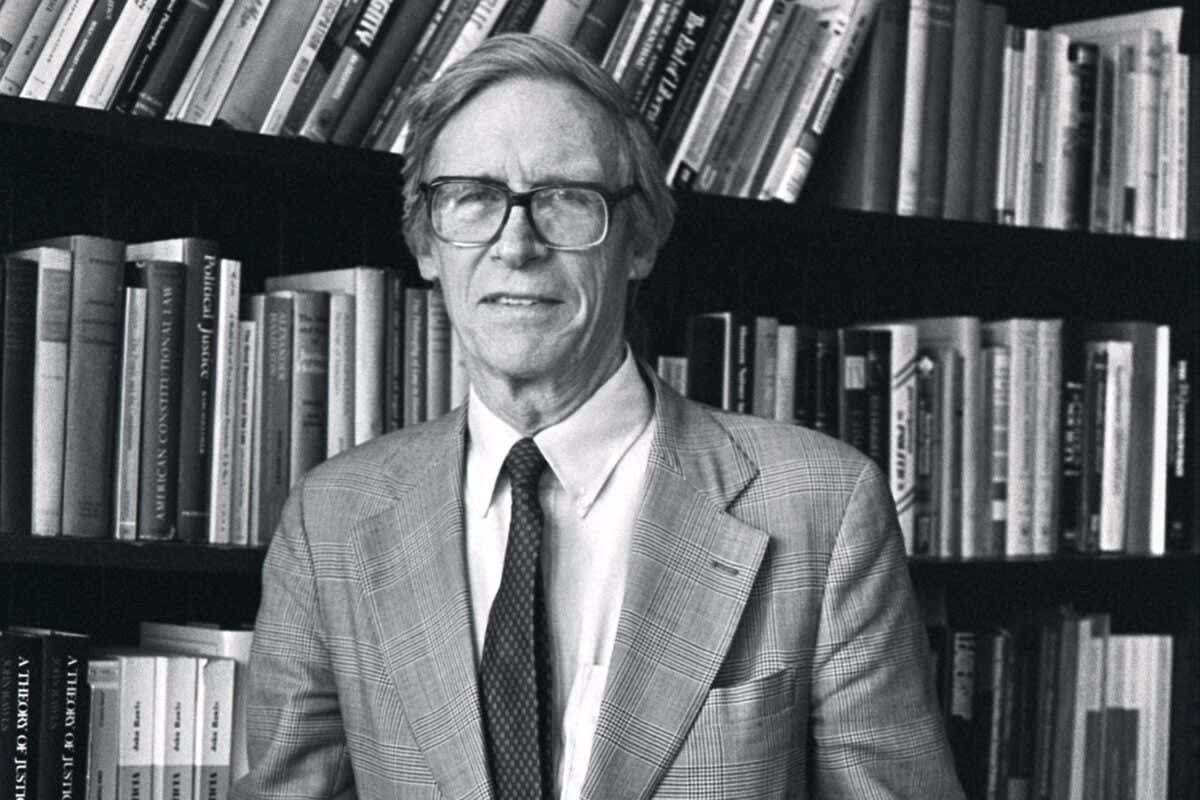

我们通常设想,一种全面的正义理论的目标是阐明正义是什么,具体来说就是提出一组正义原则,据此我们可以在正义主题允许的范围内恰当地说,什么是正义的什么是不正义的。然而罗尔斯把正义理论设想为描述我们正义感的企图。(作为通常理论设想的对照,我们没有看到一种法律理论的目标是描述我们的“法律感”,或者一种电子理论的目标是描述我们的“电子感”的。)

我觉得,在正义理论和正义原则之间提出正义感,是有重大理由的,虽然这一点现在还不太清楚。也许以下说法能够提供一些线索:正义感是我们还处于原始阶段的道德理论的一个暂时目标,当道德理论越原始,越接近心理学的处理。

我现在关心的问题是,正如罗尔斯对正义感和正义原则的关系论述所表明的,对于一种正义理论而言,如果“真正的正义原则”这种想法是重要的,那么“真正的正义感”这种想法也是重要的。

在这篇文章,我先梳理罗尔斯有关正义理论的开展方式或策略,重点是厘清几组项目之间的关系,然后讨论两种关于正义感的理解,涉及我和 Q 关于正义感的同一性和“真正的正义感”这个想法两个问题的争论,最后提出一些文本论据,来说明为什么我提出某种对正义感的理解,哪怕只是将其拿出来作为一个对照。

正义感与正义判断

罗尔斯把正义感视为一种道德能力,这种道德能力有以下几个要点:第一,它是我们在判断事物是否正义的过程中获得的;第二,它包含了一种特殊的情感,我们希望自己的行为符合正义判断,也希望别人有我们这样的愿望;第三,建立这种能力需要一定的条件:一是达到一定的智力水平,二是需要一个正常的社会环境。

罗尔斯认为我们的这种道德能力的实际情况十分复杂,它可能“远远超出了我们的力量范围”(第一章第 9 节第 7 段),并且公平的正义也只是使我们接近于掌握它的哲学理想(第 8 段),而且一旦我们相当程度上接近哲学理想,可能现在所关心的问题就不是真正的问题了(第 10 段)。尽管如此,我们可以在以下关于它的本性的认识当中来了解和接近它:第一,我们有一些正义判断;第二,这些正义判断构成了一种正义观念(conception);第三,正义观念就是我们的正义感这种道德能力在发挥着作用这一事实的证据或表现。

因此,探究我们的正义感的证据或表现——正义判断,有望接近我们的正义感。

正义理论与正义感

尽管通过探究正义判断来探究正义感,正义理论主要任务却不是直接针对正义判断及其理由进行的(第 3 段),而是致力于得到一组正义原则,并达到这样一种效果:如果真诚和明智地采取这些原则,我们就会达到那些一些正义判断。如果我们的正义判断符合这些正义原则,那么我们就能说,以这些正义判断为直接存在形式的正义观念(conception)就表现了我们涉及正义的道德感受性的特征。

在这里,为了说明正义判断,我们必须获得一些正义原则,因为我们假定,正义原则是正义判断的前提,正是因为有如此这般的正义原则,我们才有如此这般的正义判断。当建立起了有这样关系的原则和判断,我们再转向正义感,此时我们能说,我们理解了自己的正义感(第 3 段)。

以上论述的基本要点是:(1)正义理论的目标是正义感;(2)我们有这样那样一些正义判断,归根结底是由于我们的正义感;(3)接近正义感的直接途径当然是这样一些正义判断;(4)但是,为了说明到底有何正义判断,需要得出一些能够前后一致和融贯说明正义判断的正义原则;(5)如果得出那样一些原则,我们就反推回去:正义原则说明我们的正义判断,正义判断(它们构成一种正义观念)表征了我们的正义感。

原则与正义感

在正义理论中,我们接近正义感的直接途径的不是正义判断,而是正义原则。这有一些理由。首先,我们的正义感能力的发挥需要适当的条件,在不同的条件下会有不同的效果,任何个人会得出较好或较坏的正义判断。我们要明白,得出一些判断,虽然意味着我们在特定的时刻深信不疑或者有很大的信心,但它们作为判断或者说命题,有正确或错误之分。这也就是说,我们的正义判断会随着正义感发挥效果的变化而变化。这主要表现为,不是所有人的正义判断都一样,如果有差别,总有较好或较差的区别,而且个人自己的各个正义判断之间是有冲突和矛盾的,他也未必清楚如何协调它们,这些事实说明,正义判断有可能是不完备的,而这正是由于正义感的发挥是不完全的。

这样,虽然我们从正义判断着手正义理论,但我们不能把描述正义感的理论目标直接放在正义判断上,而是需要在正义判断和正义感之间建立一个中介,即正义原则,因为我们相信:(1)原则是判断的指引和根据;(2)原则相对于来说比判断更不易错;(3)我们有什么样的正义感,意味着我们有什么样的正义原则;(4)理想条件下,也就是在最适宜正义感能力发挥社会环境中,我们实际坚持的正义原则与正义感完全一致,以至于我们可以说,正义原则是正义感的最直接表征,比任何东西都更接近正义感,完全可以说,正义感是什么这个问题,必须以正义原则是什么这个问题来说明。借用概念分析的术语,我们说,对于正义感这种无法直接说明其意义并证明的东西,我们以正义原则作为它的谓述,因而有:“正义感是如此这般的正义原则”。

综上所述,一个最佳正义理论,是那种能够无限接近“正义感是如此这般的正义原则”这个谓述的正义理论,它的直接目标是说明我们的真正的正义原则,并间接指向最终目标——我们的正义感。一个这样的正义理论自然会带来一些效果(可以说,任何合格的正义理论都有类似的效果):它修正了我们的许多正义判断,并使我们接受它建议的正义原则;如果我们接受的正义原则变化了,我们的正义判断及其构成的正义观念当然也随之改变;我们的正义判断及其构成的正义观念发生改变,是我们更好发挥正义感这个事实一个表征。

关于正义感的讨论

以上的讨论中,我对正义感有一种特殊的理解。这种理解不能得到罗尔斯全部文本的直接支持,并遭到了 Q 的反对。在我看来,他所以反对我,是因为将我的理解可能有的不好暗示看作是我的明确主张,所以我觉得有必要澄清我们之间的分歧。

关于正义感的理解,我们有两个不同的基本方向:

(1)正义感作为一种道德能力,有后天习得的表现,但习得之所以发生,以及它随着智力和环境的变化而变化,而且我们能够比较这些变化,归根结底是由于我们有一种深层道德官能。全面理解正义感必须考虑这层意涵。

(2)正义感的实质就是人的心灵状态(一种特殊的情感或观念),一个人如果在特定的场合有一组难以更改或者相当确信的正义判断,使得他坚持某些事物是正义的,某些事物是不正义的,那么他就正具有一种正义感。

按照第(2)种理解,如果一个人的正义判断发生了系统性变化,那么他的正义感彻底发生了变化。从一种心灵状态向另一种心灵状态变化,这不是从一个似真的东西向一个保真的东西的过渡,因为任何的心灵状态对于心灵本身都是透明的,无法获得一个超脱心灵状态的对心灵状态的比较,特别是那种将任何特殊事例与作为唯一标准事例的比较。在这里,关键的问题是,没有正义感这个东西的同一性,“正义感”这个词不表达这样一个概念,它对“就在那儿的”唯一对象有所指称。“正义感”这个词就像一个占位,用于为任何实际持续存在的一组正义判断所构成的心灵状态提供一个缩略词。

在这个问题上,Q 以非常直接的方式指出我们之间的分歧。他坚持第(2)种理解,将我的关切视为对“真正的”正义感或者说“就在那儿的”正义感的同一性的诉求。他认为这是没有意义的。他举了一个例子:罗尔斯在某个时期是这样谈论自由主义的,在另一个时期是那样谈论自由主义的,只有非常无聊的人会把这个变化表述为,“自由主义在罗尔斯的前后期发生了变化”。

此外,他还认为我把正义感理解为一种先天官能,这种先天官能甚至以人脑的某种普遍物质结构为基础。我不完全否认前半个主张,但不同意后半个主张是我的,毕竟对心灵官能的根本理解未必采取生理-物理还原论。我还不同意他的进一步指控:我被罗尔斯所使用的道德心理学的术语或问题结构给带歪了。我根本没有从道德心理学的角度去理解罗尔斯这些论述。

我猜想,Q 将正义感这个术语视为道德心理学范畴,并且,将正义感视为一种情感结构,从而导向生理-物理结构。我想强调的是一种深层心灵结构或能力,而不是以上那种结构。从罗尔斯的许多论述看,比如我们的正义理论目前还很原始,我们才刚刚开始,若我们真正了解了我们的道德观念是如何发生的,我们当前的问题就很可能不是真正的问题了,有理由说,正义感这个概念很可能也是一个暂时的理论目标。如果正义感是一个道德心理学术语,而道德心理学可能是道德理论的原初阶段,那么我强调它可能涉及深层的心灵结构或能力,恰恰是试图跳出道德心理学而不是被它带歪了的表现。

有了以上对分歧的澄清,我认为他对我们之间的分歧的看法是有些不公正的。他容易把我的问题或观点的可能暗示,特别是那些在此问题中显得特别愚蠢的暗示,都视为我的主张。我没有否认第(2)种理解是一种好的理解,我只是提出,将第(1)种理解拿出来,作为一个对照,即使是为了推进第(2)种理解的目的着想,也是没有害处的:首先,我们实际所具有的正义感与我们假定只能无限接近的那种心灵的深层结构或能力是可以协调的;其次,我建议为了更清晰地把握罗尔斯的一些看起来有些冲突的文本,将正义感区分为两个面向,一种是能力本身,一种是能力发挥的实际效果本身,这也是有益的。

“真正的 X”这个想法的重要性

正义感的这个区分在罗尔斯的论述中能找到许多证据。在这里,我不打算详细论证这些文本证据,而仅指出一些要点。确实,我提出有这样一些文本证据,反对者虽然承认它们,却视为无关紧要的(比如,说它们只是提供一个类比而已),甚至主张它们是作者本人的失误,这常常使我无奈。

第一,罗尔斯说,深思熟虑的判断是那些在有利于发挥正义感的条件下所作出的判断(第一章第 9 节第 5 段,或第 38 页)。这暗示一个结构:相对不变的正义感和相对变化的正义感的发挥(即正义判断)。在这里,我们之所以能够区分深思熟虑的判断和非深思熟虑的判断,而且在考虑我们的正义感时,有理由只考虑深思熟虑的判断,正是因为我们有或者需要有“相对不变的正义感”这个想法。我们的这个想法大致是这样的:相对不变的正义感,如果它充分发挥,就会得出真正的正义原则,无论这些原则是否与我们深思熟虑的判断完全一致,后者都必须以前者为准。

“相对不变的正义感”这个想法自然会导向“真正的正义感”这个想法。因为毕竟按照第(2)种理解,我们人人、时刻都有许许多多的正义感。如果“真正的正义感”不易使一些人接受,那么“真正的正义原则”是他们易于接受的。一种正义理论当然要提供一组正义原则。显然,在不同个人之间信奉的正义原则之间,在不同的传统正义观念所信奉的正义原则之间,我们所以要做我们自己的正义理论事业,是有一个诉求和预设的:有“真正的”正义原则,而我们试图发现、理解和承认它。想到这个问题,我在书上写下:“‘真正的’这个想法的重要性”。

很快我看到,Q 在指出正义感的同一性问题后,当真提出了“真正的”的这个问题,这使我很高兴。让我们忽略这个说法引起的关于元伦理学甚至形而上学的不好联想,那不是我的明确主张,即使的确是可能的暗示。我的真正意思是,无论如何,任何严肃的对话、交流,特别是一种在作者和读者之间开展的理论活动,“真正的 x”这个想法是重要的,必要的,甚至是根本的。这个想法不能被随意对待,否则我们就失去了思想的真诚,因为就思想而言,真诚和真理是相互支持的。

第二,罗尔斯说,作为公平的正义是这样一种假设:那些将在原初状态中被选择的原则和那些符合我们的深思熟虑的判断的原则是一样的(第一章第 9 节第 6 段,或第 38 页)。原初状态充当一个反思装置,现在看来,它为我们发挥正义感提供了就我们当前的哲学所能提供的最佳条件,其中人们会选择的原则 1 和我们原初状态之外要坚持的原则 2 是同一的(至少是高度相似的)。

如何理解原初状态,决定了如何整体理解罗尔斯契约论。于是我们不能不重视“相对不变的正义感”这个想法:如果这个想法在正义理论中不是根本重要的而是无关紧要的,那么整个正义理论得出的正义原则是无关紧要的。我们需要“真正的正义原则”这个想法,就需要“相对不变的正义感”这个想法。

第三,罗尔斯在各种地方确实暗示,我们的正义感,即使像第(2)种理解所主张的那样,只是一种实际的心灵状态,也是那个更深层的心灵结构或官能的表现。

比如,罗尔斯提到道德理论需要一种艰深的数学(第 4 段),将正义感与乔姆斯基讨论的语法感对照(第 4 段),说反思平衡为我们的正义理论提供了开端(第 8 段),说我们现在实际能有的正义理论只是一种原始的理论(第 13 段)。

我们的正义感变化了,特别是在熟悉了一种正义理论之后变化了。这个事实,既能作为我们的正义感仅仅是无需根据的心灵状态的证据,也能作为我们更深层的心灵结构或官能在发挥作用的证据。至少,我看不出两者之间为什么只有一种可取。

至于这所谓更深层的心灵结构或官能还是否适用“正义感”这个名称,则是一个概念建设问题。正如罗尔斯所暗示的,也许等到我们的道德理论取得重大进展,充分理解了我们的道德观念,围绕正义感所引发的问题就会被认为是虚假的问题。在此,我想重复一个观点:把一种抽象对象视为一组具体事例的缩略词,和假定这个缩略词表达了一个概念,这个概念指称了一种“就在那儿的”或者说“真正的”的抽象对象,这两种做法不是完全不可协调的,因为对抽象对象的这种假定决定了,它存在与否、内容是什么都取决于具体事例所提供的说明。我们只需要明白,在认识活动中,我们试图接近“真正的对象”,这个想法对于我们的认识活动是根本重要的。有了上述澄清,相信不再会引起什么误解。

把这些论述都视为是无关紧要、甚至行文上的啰嗦,有些鲁莽。为什么重视这些论述就必定不如不重视这些论述,以至于说前者引发的问题是没有意义的?任何情况下,提出两种有依据的理解来做对照,对于把握理论都是好事。我的抱负一向很小,就是在当前一致沉默或在某种理解中感觉顺利时,提出一个还算有依据的理解来对照。即使第二个理解被否定了,若它从未被提出来,对第一个理解会是一种损失。没有比在错误的和敌对的理解对照中建立起来的理解更透彻和更深刻的了。